気温が5℃以下だと外壁塗装ができない?気温と塗装の関係とは

外壁塗装に不適切な環境があることをご存知ですか?

実は、塗装に適していない環境の一つとして気温5℃以下という条件があります。

もう一つの条件は湿度が85%以上です。

塗装を検討する際に工事を行う時期に、上記の条件にお住いの地域が当てはまっていないか確認しましょう。

この記事では、

- 気温5℃以下が不適切な理由

- 気温5℃以下になりやすい季節と地域

お住いの地域が注意すべき地域なのかわかりますので是非最後までチェックしてみて下さい。

外壁塗装は気温が重要

気温が5℃未満は塗装に不適切と言われています。

日本建築学会が発行しております「建築工事標準仕様書・同解説 JASS18塗装工事」にも2.6施工管理Aのページにて、以下のように記載されています。

…塗装場所の気温が5℃未満、相対湿度が85%以上もしくは換気が適切でなく結露する等によって塗料の乾燥に不適切な場合は、原則として塗装作業に着手しない。

やむをえず塗装をする場合には、採暖や換気等の養生を行う。

-『建築工事標準仕様書・同解説 JASS18塗装工事/一般社団法人日本建築学会』より引用

相対湿度が85%以上の場合の塗装工事については以下の記事をご覧ください。

1月に気温5℃以下の地域は25か所

気温が5℃以下というのは、一般的にはかなり寒い日です。

2017年の東京の月ごとの平均気温を調べてみますと、1月の5.8℃が一番低く、7月の27.3℃が一番高くなっており、一年を通しての平均気温は15.8℃ですので、東京では特段あてはまる日が無さそうな気もします。(気象庁のデータより参考)

しかし当然のことながら、気温は地域によってかなり違います。

各都道府県の県庁所在地における2017年の月ごとの平均気温を見てみますと、やはり1月が一番寒いのですが、その1月に平均気温が5℃以下になっている地域は25か所にも上ります。

そしてその中でも平均気温がマイナスになっている地域が4か所あります。

| 地域 | 平均気温 |

|---|---|

| 札幌 | -3.9℃ |

| 盛岡 | -1.1℃ |

| 長野 | -0.5℃ |

| 青森 | -0.4℃ |

気温がマイナス地域の最高気温

では、上記の4エリアを含めた平均気温が5℃以下となっている25か所については、1月は全く塗装ができないのかというと決してそういう事ではありません。

さすがに北海道の札幌は別格なのですが、それ以外の地域では、上記の平均気温がマイナスになっていた地域ですら、最高気温は以下の通りとなります。

| 地域 | 最高気温 |

|---|---|

| 札幌 | 4.7℃ |

| 盛岡 | 6.7℃ |

| 長野 | 10.2℃ |

| 青森 | 7.8℃ |

やはり日中は気温が上がり、塗装が十分に可能な気温となります。

しかし、気温が5℃以上になる時間帯が、寒いエリアではかなり短いので作業効率が悪くなるのは間違いありません。

では、なぜ気温が低いと塗装には適さない環境になってしまうのでしょうか?

塗装は、その塗料が固まること(塗膜の硬化)によりその性能を発揮します。

そして気温が低いからといって、決して塗膜が硬化しないという事ではありません。

それでも推奨されないのには理由が2つあります。

理由その1

塗料が固まるのに時間がかかる

1つは、気温が低いと、塗膜が硬化するまでの時間が長くなることがあります。

塗料が固まるまでの間は、まだ塗装が完成していませんので、その性能を発揮していません。

この固まろうとしている間に、塵埃がついたり、水滴がついたりしてしまうリスクが高まります。

そして塗料は化学反応を利用して、塗膜(塗装でできた膜)を形成していきますが、その塗膜形成の過程は非常に複雑であり、物理的、物理化学的、科学的の3項目に分けられて進んでいきます。

これらの反応が、適切に完了するまでは塗膜が形成されません。

塗料が固まるまでの時間が長くなるということは、何かが起こるリスクが高くなるので、気温が低い状態では推奨されないのです。

理由その2

結露が発生しやすくなる

気温が低いと、塗装が推奨されないもう1つの理由は、結露が発生しやすくなるからです。

結露は、グラスに冷えたビールを注ぐと温度の関係で、グラスに水滴が現れる現象のことです。

サウナとかでも空気中に含まれる水蒸気の量が多いので、壁に水滴ができるのも見たことがあるかと思います。

塗装前の外壁や屋根が結露で濡れている状態では、塗装ができませんので、乾くのを待つしかありません。

また、塗装後のまだ硬化が完全に済んでいない塗膜に結露が発生してしまうと、塗膜の流れ、防錆硬化の低下が起きてしまいます。

塗膜が流れなかったとしても、結露が発生すると硬化しきっていない塗料に水分が染み込んで、もやがかかってしまったような「かぶり」という現象も発生します。

なぜ気温が低いと結露しやすくなるのか

なぜ気温が低くなると結露しやすくなるかは、中学生の時に理科の授業で習った飽和水蒸気量の関係します。

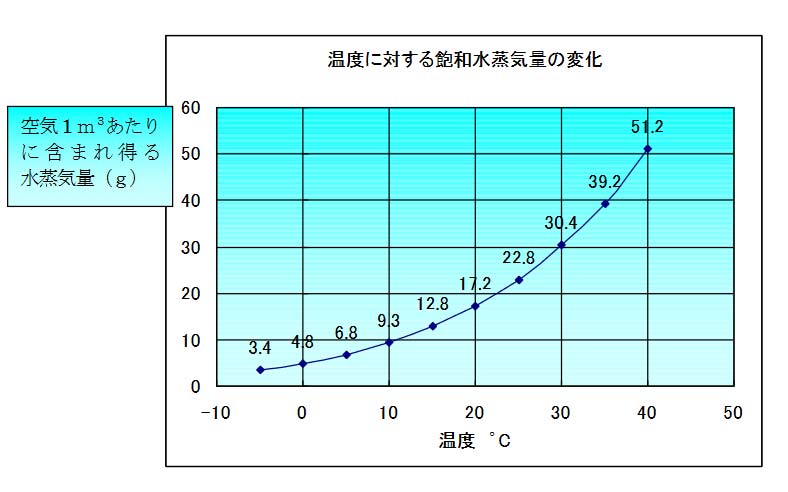

下のグラフのように、気温が低くなればなるほど、空気中に含んでおける水蒸気量が少なくなっていきます。

昼間に気温が15℃あり、湿度が50%であった地域の空気中に含まれる水蒸気量は、12.8g/㎥×湿度50%=6.4g/㎥です。

ですので、夜になり気温が仮に4℃を下回ると4℃の時の飽和水蒸気量がちょうど6.4g/㎥ですので結露してしまいます。

湿度についてはこちらの記事も併せてご覧ください。

まとめ

結露は気温が低くなる朝晩に発生しやすくなりますので、その時間帯を見極めて乾燥時間を考慮して塗装を実施する時間を決めなければなりません。

また水性塗料よりも油性塗料の方が乾燥時間は短くなりますので、塗料の違いも考慮しなければなりません。

冬は乾燥しているから、日中は問題ないと考えるのは太平洋側に育った人達だけの常識で、日本海側では冬の方が湿度は高いため、地域ごとの違いも考慮しなければなりません。

今まで述べましたとおり、冬の気温の低い時期でも決して塗装ができないのではありません。

ただ注意しなければならない事項が多いため、不慣れな塗装屋さんにお願いしてしまった場合に不具合が発生するリスクが高くなる時期であるという事を承知していなければなりません。

より塗装屋さん選びに慎重を期す時期であるということは、知っておいて頂きたいと思います。

外壁塗装に最適な時期についてはこちらの記事をご覧ください。

地元の塗装職人を探してみる

地元の塗装職人を探してみる