モルタルの塗装時期は10年おき?費用や見極め方法を解説

モルタルの塗装は築10年が目安と言われているが本当?

モルタルの外壁を使っている方からご質問で「いつ実施するのがベストな時期なのでしょうか?」というものがよくあります。

外壁塗装の目的は、美観の保全と建物の耐久性の維持(資産の保持)です。

このあたりの話は、別にまとめてありますのでよろしければご覧ください。

外壁はその作り方が現在、大きく分けると3つあります。

モルタル、サイディング、ALCです。

そしてそれぞれによって外壁塗装の時期の目安は変わってきますので、今回はモルタルの耐久性の維持(資産保持)に絞って考えてみたいと思います。

漆喰の現代版がモルタル

そもそも改めてモルタルとは何でしょうか?

自分の家の外壁がモルタルとは聞いていたが、その詳細までは知らない方が大半です。

モルタルは、セメントと砂と水を混ぜて練ったものです。

セメントは石灰石、粘土、石膏を主原料とする粉末です。

英語ではmortarと記します。辞書でひくと、モルタル・漆喰とあります。

漆喰はもともと石灰と書かれていたものの当て字ですから、主原料はセメントと同じく石灰の日本古来の壁材料です。

ですからモルタルと漆喰はいとこみたいなもので、漆喰が現代版に変化したのがモルタルと思っていただくと良いと思います。

ちなみに、セメントに砂利と水を混ぜたものが道路や大規模な建物などに使われているコンクリートです。

モルタル外壁の方の塗り替えの注意点

モルタルは上に書いたように、セメントと砂と水を混ぜあわせたものです。

これだけでは防水性は全くありませんので、仕上げの塗装で防水性を保ちます。

この仕上げの塗装の仕方が代表的なもので、5つあります。

| 施工方法 | 種類 | イメージ |

|---|---|---|

| コンプレッサーで吹き付ける方法 | リシン |  |

| スタッコ |  |

|

| 吹付けタイル |  |

|

| 職人が仕上げる方法 | ローラー仕上げ |  |

| 左官仕上げ |  |

※スマートフォンの場合、各参考画像は2本指で拡大できますので、比較してみてください。

>>吹き付けスタッコについての解説記事はこちら

>>リシンについての解説記事はこちら

>>吹き付けタイルについての解説記事はこちら

リシンやスタッコは、強く触ると指に傷がつくほどの細かい凹凸があります。

それ以外の仕上げ方法であっても、きれいな平面の仕上げではなく、細かい凹凸があるのがモルタルの仕上げ塗装の特徴と言えます。

そして凹凸が多いということは、溝に汚れがたまりやすいという事ですので、モルタルの外壁はまずサイディングに比べて汚れやすいというのが特徴です。

結果として、汚れが相対的につきにくいサイディングに比べて、モルタルの外壁の方は汚れに対して、鈍感になっていく傾向があります。

美観の問題は主観的な問題ですので、汚れが気にならないのであれば別に塗装をする必要はありません。

しかし汚れに鈍感になっていくと、外壁に対して注意を払わなくなり、一番大事な建物の耐久性に影響するシグナルに気付きにくくなってしまうのです。

モルタルはクラック(亀裂)をチェック

モルタルはその性質上、サイディングに比べてクラック(亀裂)が入りやすい構造です。

そのクラック(亀裂)の様子をチェックすることが一番大事になります。

クラック(亀裂)も段階があるので、すぐに対処をした方が良いのかはその程度によって変わります。

| 種類 | 重症度 | 詳細 |

|---|---|---|

| ヘアークラック | ★☆☆ | 髪の毛の細さほどの小さなクラックで、モルタルではなく塗膜のみのクラック。経過観察で問題なし。 |

| 乾燥クラック | ★★☆ | モルタルの乾燥とともに入る、モルタルと塗膜のクラック。 その幅次第ではあるが、すぐさま再塗装を必要とするものではないです。 もし横に入ってしまっている場合は、雨水の侵入が縦クラックに比べて膨大になるので早急な処置が必要になる場合があります。 |

| 構造クラック | ★★★ | 幅が0.3mm以上で、その深さが0.5mm以上あるモルタルと塗膜の大きなクラック。早急な処置が必要。 |

モルタル壁塗装の費用相場はいくら?

モルタル壁の塗装費用は30-40坪のお家では約90-110万円です。

ただし、使用する塗料の種類や階数によっても料金は変わってきます。

あくまで目安と心得ておきましょう。

正確な費用が知りたい方は、一度プロに外壁の点検もかねて診断してもらうことをおススメします。

>>地元で評判の塗装店を紹介してもらう

モルタル塗装の費用とタイミングまとめ

- 費用:90-110万程度

- 塗装サイン1:クラック(目立つひび割れ)があるかどうか

- 塗装サイン2.:チョーキング

モルタルはクラックのチェックが大事ですが、もしクラックが入っていなくても塗膜の効果が無くなってきてしまっている場合は、同様に塗装のタイミングとなります。

サイディングと同じで外壁を触ってみて、チョーキングという現象(手にチョークを触ったあとのように塗料の粉がつく)が起きていないかは時々確認しておく必要があります。

チョーキング起きている場合は、防水性の要である塗装の効果がなくなってきる証拠ですので、全体のチェックも含めて塗り替えを考えたほうが良いと思います。

汚れの除去や、別の色に模様が絵をしたいなどの美観の観点からの塗装は、個人の主観の問題ですので、どのタイミングでして頂いても構いません。

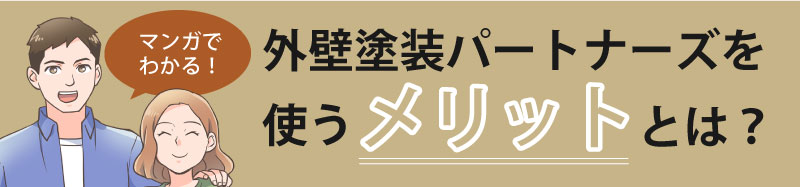

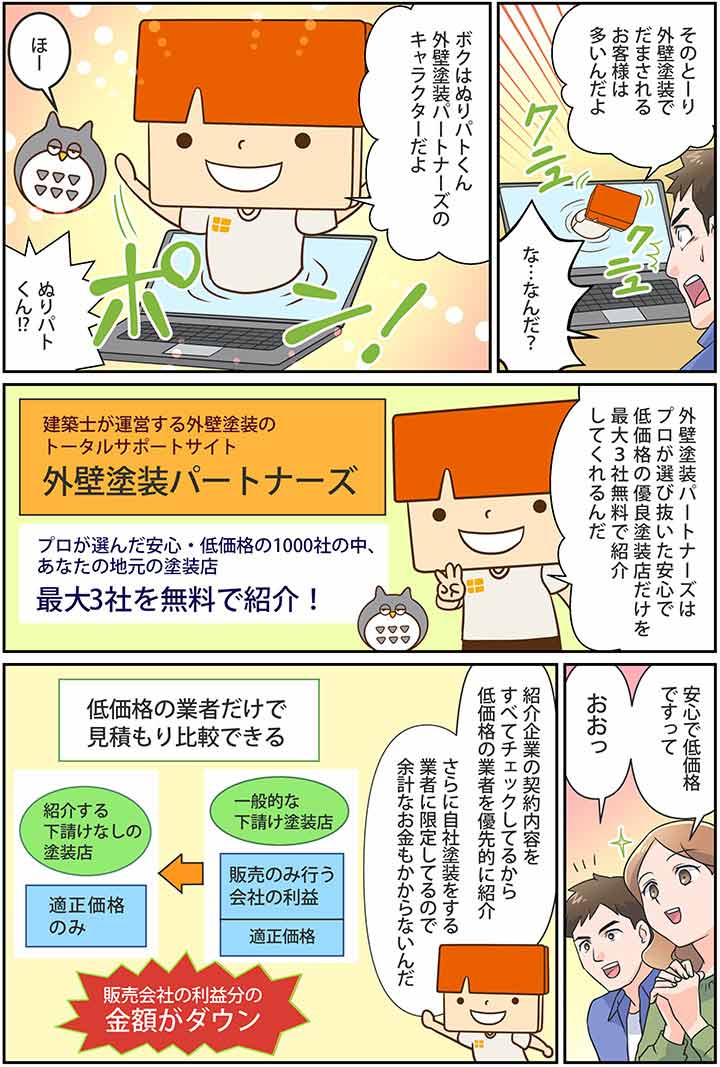

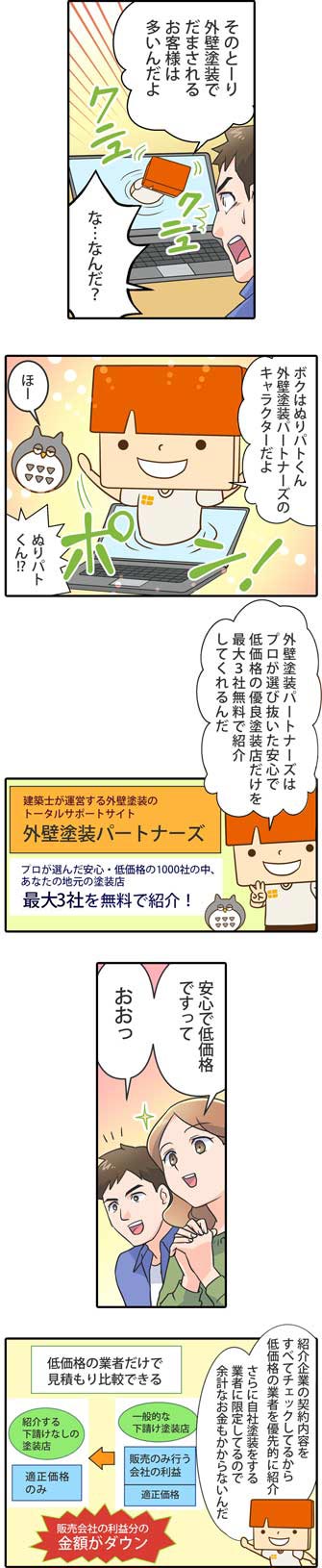

自分の家の壁も塗装したほうがいいのかどうか、ご相談も承っておりますので、お困りのことは外壁塗装パートナーズへどうぞ。

その他の外壁材料については、こちらの記事をご覧ください。

地元の塗装職人を探してみる

地元の塗装職人を探してみる